「SO・BAR 月」のラインを見ていると、壱岐にある月讀神社へお参りしたと書いてありました。昨年対馬・壱岐を訪問しましたが、この神社にはお参りしていなかったので直接ママさんにお話を聞きたいのと、ここの蕎麦は絶品、それに合わせた日本酒もよく吟味されており、色んな繋がりの酒好きの友4人を誘って、行ってきました。ちなみにママさんは私の大学の後輩、前職は高校の先生、まずは居酒屋で2時間ほど飲んだ後、実に久しぶりの訪問です。友の中の一人は、昨日も来たそうです。最初に「ところてん」が出てきて、日本酒好きの間では入手困難な「而今(じこん)」で一杯、それから次々と色んな種類の日本酒を飲み、あては明石鯛よりさらに美味しい鳴門鯛を塩焼きの程よい焼き加減でお酒が進みました。最後に締めのざるそばをシンプルに出汁だけで頂きながら日本酒を飲む、そばに日本酒はあいますなー。お酒の締めは出汁割焼酎を飲んで、お開きとなりました。最高の2時間半でした。 この店が、もっと近くにあったらなー。

お月さん一口メモ:このお店の名前「SO・BAR 月」の月について調べてみました。2月6日は、下弦の月の3日前、2月1日が満月でした。月は地球の周りを一周し、新月↘上弦の月↘満月↘下弦の月↘新月に戻る期間が約29.53日、秒速約1kmで地球の周りを公転しています。ちなみに地球は太陽の周りを秒速約30kmで回ってるそうです。そして月は自転と公転の周期がほぼ同じのために地球からは月の裏側は見えないそうで、太陽と地球と月、太陽の周りを地球が好転することで、日食・月食が起こり、昔の日本では、日食は天変地異の前兆、月食も不吉な現象と捉え、当時の人にとってはどれだけ不思議で恐ろしい現象だったかを想像してみると日食・月食という現象が、より神秘的に感じられますね。

お店内の障子に写った下弦の月3日前)

7階の外から逆に写った下弦の月(3日前)

月の1か月周期

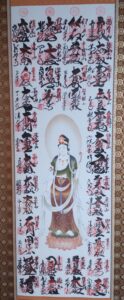

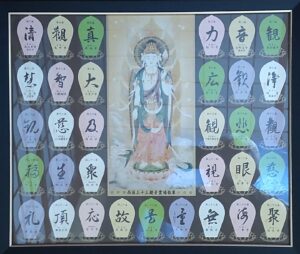

月讀神社 お店の神棚(月讀神社)と蕎麦打ち棒

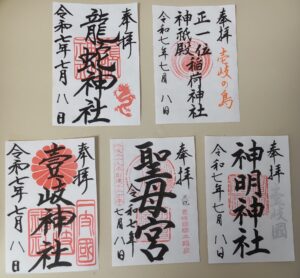

昨年行った壱岐の神社(月讀神社は行ってません)

あの而今 月と日本酒と鳴門鯛